Was ist die SMART-Methode?

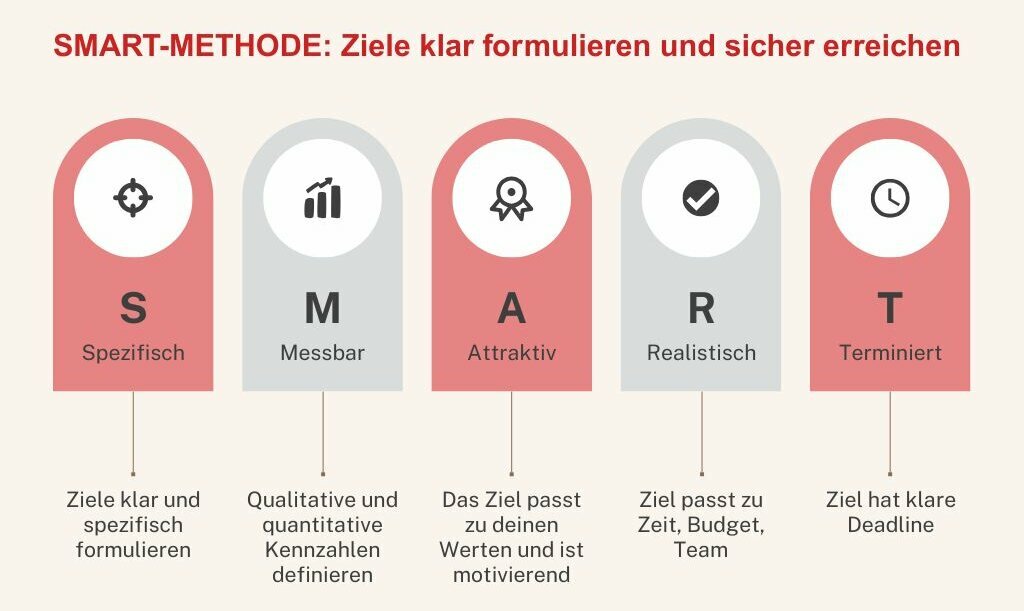

SMART ist ein Akronym und steht für Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch und Terminiert. Es handelt sich um ein Werkzeug zur Zielformulierung, das sowohl im Unternehmenskontext als auch privat genutzt wird. Die Methode zwingt dich dazu, dir genau zu überlegen, was du erreichen willst, wie du es messen kannst, warum es wichtig ist, ob es machbar ist und bis wann es umgesetzt sein soll. Das Ergebnis: mehr Klarheit, mehr Motivation und höhere Erfolgswahrscheinlichkeit.

Beispiele aus der Praxis

Die Theorie ist nützlich, aber erst in der Anwendung zeigt sich, wie hilfreich die SMART-Methode wirklich ist. Egal ob im Privatleben, im Beruf oder in der persönlichen Weiterentwicklung – überall dort, wo Ziele klar formuliert werden müssen, sorgt SMART für Struktur und Orientierung. Hier drei typische Szenarien, die den Unterschied zwischen vagen Vorsätzen und klaren Zielsetzungen deutlich machen:

| Vages Ziel | SMART-Ziel |

Privat | Ich möchte fitter werden. | Ich gehe ab nächster Woche dreimal pro Woche 45 Minuten joggen und möchte nach 12 Wochen 5 Kilometer am Stück laufen. |

Beruflich | Wir wollen mehr Umsatz. | Wir steigern unseren Umsatz im Online-Shop bis 31. Dezember um 15 % im Vergleich zum Vorjahr. |

Weiterbildungsziel | Ich möchte mich beruflich weiterentwickeln. | Ich absolviere bis Ende Juni die PMP-Zertifizierung und erreiche dabei mindestens 80 % im Test. |

Alle drei Beispiele zeigen: Erst durch SMART wird ein Ziel konkret, überprüfbar und motivierend.

Warum ist die SMART-Methode wichtig?

Unklare Ziele sind wie ein Nebel: Man bewegt sich zwar, aber ohne Richtung. Mit SMART wird der Nebel gelichtet. Ziele werden konkret, Fortschritte messbar und Deadlines schaffen Verbindlichkeit. Das steigert Motivation, sorgt für bessere Planung und gibt Teams wie Einzelpersonen Orientierung. Statt Frust am Ende („Schon wieder nicht geschafft“) steht die Frage im Vordergrund: „Bin ich auf Kurs – und wenn nicht, was passe ich an?“ SMART bringt also Struktur in Prozesse und schützt vor Wunschdenken.

Vorteile der SMART-Methode

- Klare und überprüfbare Zielsetzung

- Höhere Motivation durch sichtbare Fortschritte

- Höhere Erfolgswahrscheinlichkeit

- Geeignet für private Ziele, berufliche Projekte und Teamarbeit

- Gemeinsames Verständnis

- Fokus auf Wirkung statt Aktivität

- Messbarkeit und Steuerbarkeit

- Besseres Risiko- und Ressourcenmanagement

Die Wurzeln der SMART-Methode liegen in der Managementlehre. Bereits in den 1950er Jahren entwickelte Peter F. Drucker das Konzept des Management by Objectives (MBO). Sein Grundgedanke: Führungskräfte und Mitarbeitende sollten nicht nur Aufgaben erledigen, sondern anhand klar definierter Ziele arbeiten. Dieses Konzept der zielorientierten Unternehmensführung hat die Grundlage für viele moderne Methoden gelegt.

Den eigentlichen Begriff SMART prägte jedoch erst George T. Doran im Jahr 1981 in der Zeitschrift Management Review. In seinem Artikel „There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives“ stellte er das Akronym erstmals vor. Doran übersetzte damit Druckers abstraktere MBO-Idee in ein praktisches Werkzeug, das leicht im Alltag anwendbar ist. Seitdem hat sich die SMART-Methode weltweit etabliert – von Konzernen bis zum persönlichen Zeitmanagement.

Die Anwendung der SMART-Methode

Die fünf Kriterien der SMART-Methode im Detail

Spezifisch bedeutet, ein Ziel so genau wie möglich zu beschreiben. „Mehr Sport machen“ ist unspezifisch. „Ich gehe dreimal pro Woche 45 Minuten joggen“ ist ein klares, spezifisches Ziel. Je präziser ein Ziel formuliert ist, desto leichter ist es verständlich – auch für andere Beteiligte.

Messbar macht Fortschritte überprüfbar. Hier spielen Zahlen und Daten eine Rolle. Ein Ziel wie „Ich will 10 neue Kunden gewinnen“ ist messbar. „Ich will zufriedene Kunden“ dagegen nicht, außer es wird durch eine Kennzahl wie „Kundenzufriedenheit > 85 % in Umfragen“ ergänzt. Messbarkeit verhindert, dass du im Dunkeln tappst.

Attraktiv heißt, dass das Ziel für dich oder dein Team einen spürbaren Nutzen hat. Nur dann bleibst du motiviert. Wer zum Beispiel sagt „Ich spare 200 Euro im Monat, um mir im Sommer eine Reise leisten zu können“, formuliert ein attraktives Ziel. Es gibt einen greifbaren Grund, dranzubleiben.

Realistisch prüft, ob das Ziel machbar ist. Unrealistische Erwartungen führen schnell zu Frust. „In zwei Monaten fließend Spanisch sprechen“ ist kaum realistisch. „In zwei Monaten einen Sprachkurs absolvieren und einfache Alltagsgespräche führen können“ dagegen schon. Realismus heißt nicht, kleine Brötchen zu backen – es bedeutet, ambitioniert, aber erreichbar zu bleiben.

Terminiert schließlich sorgt für Klarheit in der Zeitplanung. Ohne Deadline verlieren Ziele an Dringlichkeit. Ein Ziel wie „Bis zum 30. Juni veröffentliche ich meine neue Website“ hat einen klaren zeitlichen Rahmen. Deadlines sind wichtig, weil sie Druck erzeugen – und weil sie dir helfen, den Fortschritt im Blick zu behalten.

Schritt für Schritt zur SMART-Formulierung

Die Methode entfaltet ihre Wirkung nur, wenn du deine Ziele schriftlich festhältst und regelmäßig überprüfst. Es ist hilfreich, Zwischenziele zu definieren und die Fortschritte zu dokumentieren. Auch Feedback von Kollegen oder Freunden kann unterstützen, um realistisch zu bleiben und dranzubleiben.

- Notiere dein grobes Ziel.

- Überprüfe es anhand der fünf SMART-Kriterien.

- Stelle dir die W-Fragen: Wer ist verantwortlich? Was genau soll erreicht werden? Warum ist es wichtig? Wie wird es umgesetzt? Bis wann soll es erledigt sein?

- Passe dein Ziel so lange an, bis alle Kriterien erfüllt sind.

- Schreibe dein SMART-Ziel auf und mache es sichtbar – in deinem Kalender, auf einem Whiteboard oder im Team-Tool.

Was passiert, wenn nicht alle Kriterien erfüllt sind?

In der Praxis ist nicht immer alles messbar oder eindeutig terminierbar. Bei weichen Zielen wie „besseres Arbeitsklima“ kann es schwierig sein, eine Zahl festzulegen. Hier helfen Ersatzgrößen wie Umfragewerte, Feedbackrunden oder Beobachtungen. Wichtig ist, so konkret wie möglich zu bleiben. Auch wenn ein Ziel nicht zu 100 % SMART ist, hilft schon der Versuch, es strukturiert zu formulieren.

- Messbar schwierig: Nutze Proxy-Metriken, Rubrics oder „Definition of Done“.

- Termine unsicher: Setze Zeitfenster und Rolling-Forecast-Meilensteine.

- Realismus zweifelhaft: Formuliere Hypothesen und Pilotziele, entscheide nach Evidenz.

- Attraktiv umstritten: Kläre Nutzen je Stakeholder, passe Zieladressat oder Scope an.

- Konflikte: Priorisiere entlang Strategie, reduziere Scope, verschiebe Start.

- Merksatz: Besser 80 % SMART als 0 % Ziel. Wiederhole den Prozess, bis Messbarkeit und Zeitplan verlässlich sind.

Wie geht es nach der Zieldefinition weiter?

Ein SMART-Ziel ist nur der Anfang. Danach folgt die Umsetzung. Breche das Ziel in kleine Schritte herunter, plane Zwischenziele und überprüfe regelmäßig den Fortschritt. Wenn du merkst, dass ein Ziel nicht realistisch war, passe es an. SMART bedeutet nicht, sich selbst in ein starres Korsett zu zwingen, sondern eine klare Orientierung zu schaffen.

- Umsetzung planen: Arbeitspakete, Verantwortliche, Abhängigkeiten, Kapazitäten.

- Transparenz sichern: Ziel im Tool, Dashboard, Status-Ampel.

- Führen mit Kennzahlen: Leading- und Lag-Metriken, Wochenziele aus dem Monatsziel ableiten.

- Lernen verankern: Retrospektive je Meilenstein, Annahmen aktualisieren.

- Anpassen: Bei Abweichungen Scope, Ressourcen oder Zeit justieren. Entscheidungskriterien vorab festlegen.

Typische Fehler und wie du sie vermeidest

Bevor du startest, prüfe kurz diese Stolpersteine. Sie kosten Zeit, verwässern Ergebnisse und führen zu Frust. Mit klaren Definitionen, festen Zuständigkeiten und einem einfachen Review-Rhythmus vermeidest du die häufigsten Ausrutscher.

„Mehr“, „besser“, „regelmäßig“ ohne Zahlen → immer quantifizieren

Ohne Zielwert kein Erfolgskriterium. Definiere Kennzahl, Basiswert, Zielwert und Zeitraum. Beispiel: statt „regelmäßig posten“ → „3 LinkedIn-Posts pro Woche, mindestens 2.000 Impressions/Post bis 30.11.“

Unrealistische Deadlines → Puffer und Kapazitätscheck

Plane 10–30 % Zeitpuffer je Unsicherheitsgrad. Prüfe Abhängigkeiten, Urlaube, verfügbare FTE. Beispiel: Go-live +1 Woche Puffer für QA und Freigaben; kritischen Pfad benennen.

Ziel ohne Verantwortliche → Owner benennen

Genau eine verantwortliche Person festlegen. Unterstützende Rollen separat nennen. Eskalationsweg notieren. Beispiel: „Owner: Marketing Lead; Mitwirkende: Content, Performance; Eskalation: CMO.“

Metriken ohne Quelle → Datenquelle festlegen

Ohne Quelle keine Vergleichbarkeit. Entscheide Tool, Messmethode, Frequenz und „Definition of Done“. Beispiel: „Leads laut HubSpot, monatlicher Export, UTM-Standard aktiv.“

Ziel ohne Reviews → fixe Review-Termine

Regelmäßige Checks sichern Kurskorrekturen. Wöchentlich operativ, monatlich Ergebnis. Entscheidungsregeln vorab. Beispiel: „Wenn CTR < 1,2 % nach 7 Tagen → Creatives tauschen; Monatsreview am 1. Werktag.“

SMART im Praxischeck: Stärken und Grenzen

SMART liefert klare Formulierungen, messbare Fortschrittskontrolle und eindeutige Verantwortlichkeiten. Ziele werden vergleichbar, Planungen verlässlich, Motivation bleibt höher, weil Erfolge sichtbar sind. In Teams schafft SMART ein gemeinsames Verständnis und reduziert Missinterpretationen.

Grenzen zeigen sich, wenn nur noch das Messbare zählt. Kurzfrist-Bias kann Langfristorientierung verdrängen. Zahlen verleiten zu Scheingenauigkeit, Kreativität leidet unter zu engem Zuschnitt, zu viele SMART-Ziele erzeugen Bürokratie. Weiche Themen wie Kultur oder Innovation sind oft nur indirekt messbar.

Lösung liegt darin, SMART als Werkzeug zu nutzen – nicht als Dogma. Ergänze SMART mit einer übergeordneten Richtung (z. B. OKRs oder North-Star-Metric), nutze qualitative Indikatoren mit klarer „Definition of Done“, richte Experimentierräume ein, begrenze die Anzahl gleichzeitiger Ziele und plane feste Review- und Anpassungsschleifen (SMARTER: Evaluate und Readjust). Ergebnis: Fokus und Messbarkeit bleiben, ohne den Blick fürs Ganze zu verlieren.

Ob in Projekten, im Team oder für persönliche Weiterentwicklung – die SMART-Methode ist ein einfacher, aber wirkungsvoller Ansatz, um Ziele messbar und erreichbar zu machen. Wer nach SMART arbeitet, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Pläne nicht nur auf Papier stehen, sondern auch umgesetzt werden.

|

OKR (Objectives & Key Results): Richtungsziel plus 3–5 messbare Schlüsselresultate. Quartalsrhythmus, starke Team-Ausrichtung, Transparenz. Gut für Fokus auf Outcomes und Prioritäten über Bereiche hinweg. FAST Goals (Frequently discussed, Ambitious, Specific, Transparent): Ambitioniert, regelmäßig besprochen, klar und für alle sichtbar. Fördert Tempo und Lernschleifen statt „Plan ablegen und vergessen“. HARD Goals (Heartfelt, Animated, Required, Difficult): Emotionsgetrieben und anspruchsvoll. Erhöht Commitment, wenn Motivation entscheidend ist und Veränderung spürbar sein soll. CLEAR Goals (Collaborative, Limited, Emotional, Appreciable, Refinable): Kollaborativ, in kleinere Schritte zerlegbar und anpassbar. Nützlich in dynamischen Umfeldern mit vielen Unwägbarkeiten. WOOP (Wish, Outcome, Obstacle, Plan): Mentales Kontrastieren mit „Wenn-Dann“-Plänen. Ideal als Ergänzung: Antizipiert Hindernisse und legt konkrete Reaktionen fest, damit Ziele im Alltag wirklich passieren. |

|